現在位置 : RA > 類固醇 藥物 - Steroids

|

皮質類固醇

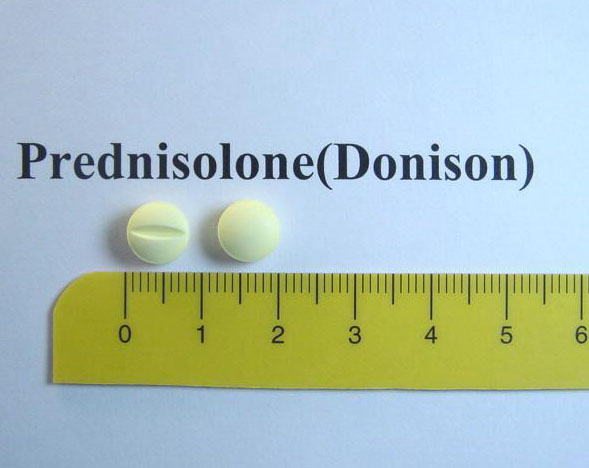

皮質類固醇 (Corticosteroids)是由腎上腺皮質製造和分泌的類固醇激素,也可經由人工合成。它的藥理作用複雜,且廣泛涉及生理系統作用,如壓力反應、免疫反應,以及發炎、醣類代謝作用、蛋白質分解代謝、血液中電解質濃度等的控制。皮質類固醇主要分為二類: 糖皮質激素:如皮質醇,控制醣類、脂肪和蛋白質的代謝,透過抑制磷脂分泌、降低嗜伊紅性白血球功能等其他機制,達到抗炎的目的。 鹽皮質激素:如醛固酮,控制電解質和水分濃度,主要透過促進腎臟內鈉滯留等途徑。 人體內普遍存在的天然激素包括:皮質酮(C21H30O4)、可的松(C21H28O5,17-羥-11脫氫皮質(甾)酮)和醛固酮。 生物合成皮質類固醇是以膽固醇為原料在腎上腺皮質所合成。大多數類固醇反應須由細胞色素P450酵素催化。它位於鐵氧化還原蛋白內,以粒線體作為輔助因子(除了21-羥化酶和17α-羥化酶以外)。 醛固酮和皮質酮的生物合成途徑的第一部分相同,最末部分則分別由醛固酮合成酶和11β-羥化酶中介。這二種酶十分相似,都能進行11β-羥化和12-羥化作用,但前者另能進行18-氧化作用。此外,醛固酮合成酶存在於腎上腺皮質外緣的球狀帶;11β-羥化酶則可見於束狀帶和球狀帶。 分類 依化學結構 皮質類固醇通常依化學結構不同被分為四類。人體對指定類別的其中一種類固醇產生過敏反應,即表示不耐該類別的所有類固醇。 以粗體標示之類固醇常被用於檢測對外用類固醇的過敏反應。 第一類 (A組) 氫羥腎上腺皮質素、氫化可的松(hydrocortisone) 醋酸氫羥腎上腺皮質素、醋酸氫化可的松(hydrocortisone acetate) 醋酸腎上腺皮質素(cortisone acetate) 巰基氫化可的松特戌酸鹽(tixocortol pivalate) 培尼皮質醇、潑尼松龍(prednisolone) 甲潑尼龍、甲基潑尼龍(methylprednisolone) 強的松、去氫可的松、潑尼松(prednisone) 第二類(B組) 曲安奈德、去炎松縮丙酮(triamcinolone acetonide) 糠酸莫米松、莫美他松糠酸酯(mometasone furoate) 安西奈德(amcinonide) 布地奈德(budesonide) 地奈德、地索奈德(desonide) 氟欣諾能、氟輕松(fluocinonide) 醋酸氟輕松(fluocinolone acetonide) 哈西奈德、氯氟舒松(halcinonide) 第三類(C組) 倍他美松、貝皮質醇、培他米松(betamethasone) 倍他美松磷酸鈉(betamethasone sodium phosphate) 地塞米松、迪皮質醇(dexamethasone) 地塞米松磷酸鈉(dexamethasone sodium phosphate) 氟可龍(fluocortolone) 第四類 (D組) 17-氫可的松丁酸鹽(hydrocortisone-17-butyrate) 倍他米松戊酸酯(betamethasone valerate) 倍他米松丙酸酯(betamethasone dipropionate) 潑尼卡酯(prednicarbate) 氯倍他松(clobetasone) 丙酸氯倍他松(clobetasol propionate) 醋酸氟潑尼定(fluprednidene acetate) 依施用途徑 外用類固醇 主要局部塗抹於皮膚、眼睛和黏膜。 外用類固醇依效力不同分為一到四級;歐洲分類法將藥效最強者歸入第四級,美國則稱之為第一級。 吸入類固醇 用於治療鼻黏膜、鼻竇、支氣管和肺部,包括: 氟尼縮鬆(flunisolide) 氟替卡松丙酸酯(fluticasone propionate) 曲安奈德(triamcinolone acetonide) 二丙酸倍氯米松(beclomethasone dipropionate) 布地奈德(budesonide) 此外,有些哮喘藥物 (商號:Advair)是以氟替卡松丙酸酯結合沙美特羅昔萘酸酯 (一種支氣管擴張用藥),可用於12歲以上兒童。 口服類固醇 常見者如潑尼松龍和強的松。 系統性類固醇 以注射和非口服途徑進入體內。 |

|

類固醇的作用

作者 中西醫師 鄧正梁 正梁中醫診所院長 類固醇是類似腎上腺素的一種人造醇類藥物,也可說是荷爾蒙,有類似腎上腺素的作用,卻與腎上腺素的作用不一樣。它可使人產生興奮、亢奮的作用,食慾變好,精神變好,青春期的人吃了還容易長痘痘,失眠的人吃了容易睡不著,體力不好的人吃了變得充滿活力;它會反饋性的抑制下視丘與腦下垂體,使人體正常荷爾蒙分泌減少,因此吃多了會干擾正常月經周期。但它最主藥的臨床作用是用來抑制發炎反應,因為效果實在是太好了,因此在發明之初就被稱為「仙丹」。 類固醇可使白血球製造的發炎反應幾乎完全消失,因此身體上任何炎症反應,只要用了類固醇,就不再發炎,什麼關節痛、氣喘、咳嗽,幾乎是一吃就好,但只是抑制發炎反應,因此藥效一過,所有的症狀重新返出,稱為反跳現象,所以類固醇的使用要一直用,如果有機會症狀緩解,才可能減藥或停藥。 類固醇最常用在自體免疫疾病的發炎反應,如關節痛、蛋白尿、肌肉疼痛等,但有些人對類固醇有過敏的反應,如一吃就睡不著、口乾舌燥、食慾變得超好、急遽肥胖等問題,此時西藥可用抗癌類免疫抑制劑去平衡,一方面降低類固醇使用量,避免類固醇產生月亮臉、水牛肩等脂肪移轉的問題,一方面此類抗癌藥可抑制身體的亢奮反映,讓生理運作回歸正常。中醫認為類固醇比較熱,常引發肺胃腎之火,最好的平衡藥物就是知母,它可消解類固醇的燥性,讓病人感覺較為舒適。 類固醇會使結締組織較為鬆脆,因此服用久了,皮膚會變薄,像一張透明紙,一捅就破的感覺;胃黏膜也會變薄,失去正常情況下對胃酸與胃蛋白酶的抵抗性,容易產生胃痛、胃潰瘍,尤其是氟化類固醇(甲基類固醇),此現象尤為明顯。避免之道就是改用非氟化類固醇,直接停用類固醇更好,胃痛的給予制酸劑,中藥常用的有如海螵蛸、海蛤粉、瓦楞子等等,可中和胃酸,並對胃黏膜有保護作用。 類固醇還會產生嚴重的骨質流失現象,嚴重的會產生脊椎塌陷、髖關節壞死等嚴重併發症,解決之道惟有停掉類固醇,用什麼中西藥都效果都不佳,龜鹿二仙膠也沒用。不過有些疾病不使用類固醇會有立即生命危險,如紅斑性狼瘡、嚴重氣喘等,此時只好硬著頭皮繼續使用,「留人治病」,中藥也可發揮一定作用,但常是緩不濟急,其他的免疫抑制劑毒性太大,真是被迫不得不面臨生死的問題。 |